高齢者住宅新聞連載 村田裕之の「シニアビジネス相談室」第97回

音楽の嗜好形成に最も影響する年齢 男14歳、女13歳

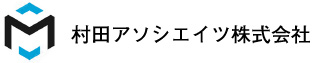

大手新聞社のニューヨーク・タイムズは、音楽配信サービスSpotifyのデータを分析し、音楽の嗜好形成と年齢に関する興味深い結果を報告しています(図)。

1つ目は、利用者が最も再生しがちな楽曲は13歳から16歳の頃に聴いていた楽曲に由来する場合が多いこと。2つ目は、女性は13歳、男性は14歳が最も影響を受けた年齢となっていること。3つ目は、女性の方が男性より影響の度合いが大きいこと。

これらより、音楽の場合、概ね13歳から16歳までの間に聴いたものが「世代原体験」になりやすいと言えます。世代原体験とは、当該世代が20歳頃までに共通して体験する文化活動のことです。

Spotifyの分析データは利用者の「世代原体験」が反映されたもの

当該世代の世代原体験が影響を及ぼす消費形態のうち、主に40代以降に現れるものがノスタルジー消費です。40代を過ぎると目新しいことが減り、生活が平板化して、以前のようなわくわくする機会は減りがちです。

すると、その反動としてわくわく・ドキドキする刺激を求めるようになります。この場合、求める刺激は「新しいもの」より「昔なじんだ安心できるもの」になる傾向があります。冒頭のSpotifyの分析データは、まさに利用者の「世代原体験」が反映されたものになっています。

中高年がわくわくする楽曲リコメンドの仕組み

この知見を踏まえると、カラオケの新たな機能が考えられます。利用者が自分の「生まれた年」と「性別」、「ジャンル」等をカラオケ機器に入力すると、その人が最もわくわくしそうな楽曲がリコメンドされるというものです。

例えば、62年生まれ、男性、フォークと入力した場合、14歳の時(76年)のヒット曲では、遠くで汽笛を聞きながら(アリス)、酒と泪と男と女(河島英五)、などが表示されます。この条件の該当者は、これらの曲がリコメンドされたら、思わず歌いたくなるでしょう。

カラオケに行くと、自分の歌いたい曲を選択・指示するために、他の人が歌っているのを聴かずに、曲名や歌手を思い出しながら電話帳のような冊子から該当の曲を探し出し、カラオケ機器に入力するという風景をよく目にします。

しかし、今回の仕組みでは、最初に上述の条件を入力しておけば、懐かしさで歌いたくなるような曲が自動的にどんどんリコメンドされます。

他の人の演奏もちゃんと聴きながら、自分の歌いたい歌はすぐ選択され、複数で行くときのカラオケでの時間がより有意義になります。

これらの曲選択履歴が利用毎にデータベースに蓄積されて精度が向上し、AIによる細かなリコメンド機能を付加すれば、その人の世代原体験に基づく「わくわくカラオケ」を楽しめることでしょう。