シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第216回

ボブ・ディランを描いた映画「名もなき者」が受けた理由

今年のアカデミー賞8部門にノミネートされた映画「名もなき者」(原題:A complete unknown)は、フォークの神様と呼ばれたボブ・ディランの無名時代から時代の寵児になるまでを描いたものだ。

ジョン・レノンをはじめ、多くの音楽家に多大な影響を与え、シンガー・ソング・ライターで初めてノーベル文学賞を受賞したボブ・ディラン。

彼を演じたティモシー・シャラメは、5年半、ボイストレーニングを行い、ギターとハーモニカを練習し、彼の来歴を徹底的に調べた。シャラメの入魂の演技のおかげで、物真似レベルを遥かに超えた迫真の「ボブ・ディラン体験」ができる映画だ。

映画を観た人のなかで特に響いていたのは、全盛期のボブ・ディランを青春時代に聴いていた団塊の世代だ。「かつて若い頃に熱狂したボブ・ディランが目の前にいるような錯覚を覚える凄い映画だった」と1947年生まれの私の知り合いが語っていた。

実はこの映画は、「ノスタルジー商品」の一つだ。

ノスタルジー商品による消費促進のメカニズム

ノスタルジー商品とは、本連載で何度か取り上げている「ノスタルジー消費」を促すものだ。ノスタルジー消費は、40代以降に現れる消費形態で、当該世代の「世代原体験」が影響を及ぼす消費行動だ。

世代原体験とは、当該世代が20歳頃までに共通に体験する文化活動を言う。今回の場合、団塊の世代が、10代に体験したボブ・ディランの強烈な「音楽体験」が該当する。

記憶は一般に情動を伴っている。情動的な体験をすると記憶に残りやすく、その記憶を想起する時に情動も一緒に追体験される。

若い頃の文化体験に触れることで、当時の記憶が呼び起こされる。すると、当時体験した情動も一緒に呼び起こされ、若くて元気で幸せだった当時の自分を追体験する。これが脳の報酬系を活性化し、新たな消費のきっかけになる。

「名もなき者」が若い世代に受けない理由

一方、団塊の世代よりも若い世代には、この映画はそれほど受けていない。若い世代にとって、ボブ・ディランの「音楽体験」が世代原体験ではないからだ。この映画を観ると「迫真のボブ・ディラン体験」はできるが、10代の頃の自分を追体験することはない。

こうした話をすると、同じノスタルジー商品の映画「ALWAYS三丁目の夕日」は、団塊の世代だけでなく、若い世代にも大ヒットしたが、これとの違いは何か、という疑問をもつ人がいるだろう。

「ALWAYS三丁目の夕日」は、昭和30年代(地方では昭和40年代前半)の街並み、日常風景、服装、生活習慣、流行などを幅広く想起させる。

これに対し、「名もなき者」は、1960年(昭和35年)から1965年(昭和40年)までのボブ・ディランの音楽、米国の世相、街並みなどを想起させるのみだ。

つまり、前者は団塊の世代とそれより若い世代の原体験を映画のシーンに多数織り込んでいるため、幅広い世代から共感を得られやすい。

一方、後者は1960年代前半のボブ・ディランの音楽体験と当時の米国の世相体験に絞られているため、日本人で共感できる人が限られるのだ。

音楽の場合、世代原体験になる年齢は13歳から16歳

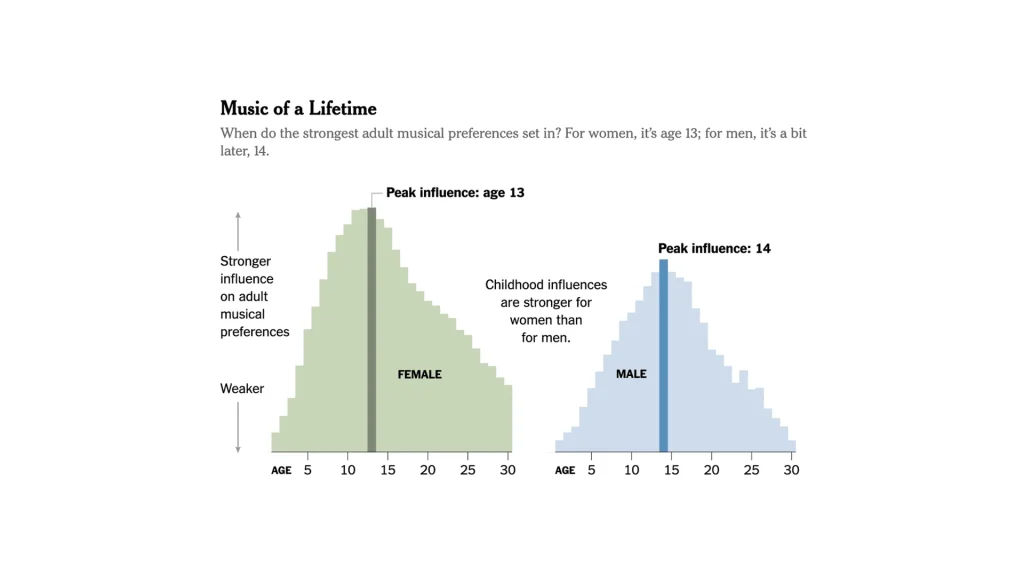

別の理由もある。大手新聞社のニューヨーク・タイムズは、音楽配信サービスSpotifyのデータを分析したところ、利用者が最も再生しがちな楽曲は、13歳から16歳の頃に聴いていた楽曲に由来することが多いと報告している。

また、女性は13歳、男性は14歳が、音楽の嗜好形成に最も影響する年齢となる、との調査結果も報告している(図)。

これらより、音楽の場合、概ね13歳から16歳に聴いたものが世代原体験になると言える。逆に言えば、この年齢の間に聴かない音楽は当該世代の原体験になりにくい。

映画で描かれていたボブ・ディランの活躍期間は、1960年から1965年まで。先に触れた1947年生まれの私の知り合いは、この期間に13歳から18歳で、ほぼ一致している。

ノスタルジー商品でヒットを狙うには、ターゲット客の世代原体験と、商品が想起させうる記憶との関連性の強さが重要だ。