シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第222回

阻害要因から市場復活の可能性を探る

前号に引き続き、シニアの海外旅行の阻害要因から市場復活の可能性を探る。以下の項目は前号からの通し番号にしてある。

4.体力の向上

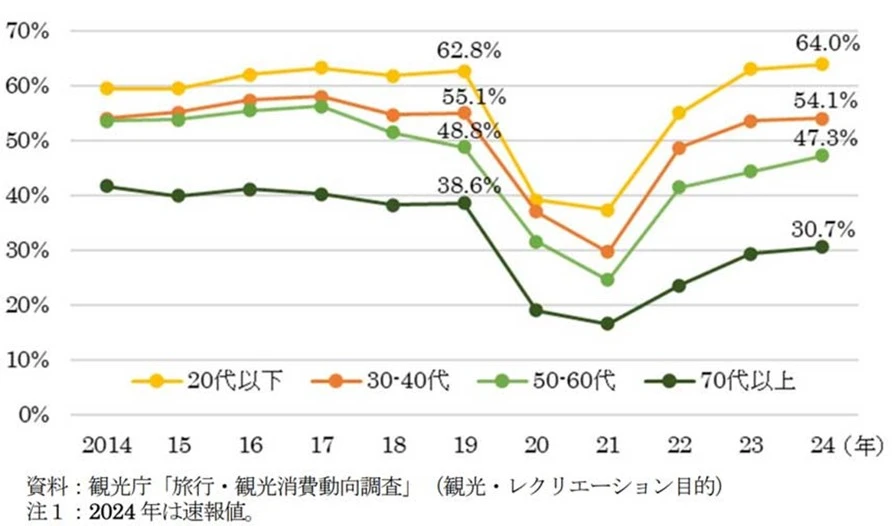

70代以上の人の国内旅行阻害要因のトップは「健康上の理由」だ。海外旅行ではさらに大きな阻害要因となる。

長い移動時間(例えば、欧州まで行くのに直行便でも15時間)、時差ぼけ、言葉の問題、土地勘のない現地での移動、慣れない食事の選択など、異国に滞在するだけで労力がかかる。若い頃はそうした労力が旅の楽しみとなるが、体力の落ちた高齢期には苦痛になりかねない。

体力を維持・向上することでシニアの旅行可能寿命は伸びる。一方で、観光旅行に行くためにジム通いをしたり、トレーニングをしたりするシニアは果たしてどのくらいいるだろうか。別の目的で体力を維持・向上した結果、旅行にも行けるというのが実態だろう。

5.バリアフリー型商品の改善・普及

長時間の歩行が困難な人向けにヘリコプターで現地観光を行うツアーや、介護福祉士の資格を持つ添乗員が、車いすでの移動や宿泊先での入浴介助などをサポートする旅行商品が存在する。こうした商品は、旅行をあきらめていた人に機会を提供する点で意義がある。

だが、手厚いサポートを行うのと引き換えに、費用が高額になる。このため市場が極めて限定されるのが難点だ。

6.ITリテラシーの向上

コロナ禍以降、各国での出入国手続きや現地レストランの利用にスマホが不可欠になっている。空港でのチェックインも大半がスマホで、荷物を機内に預ける手続きもセルフで行う場合が増えている。

従来、旅行代理店のパックツアーの場合、ほとんどの手続き作業を添乗員に任せられた。ところが、今はそうした作業を自分でやる必要がある。

このため、スマホを持っているが、操作が不得手な人を対象にした「海外旅行時の英語でのスマホ活用講座」などが有用だろう。

ただし、わずか数回の講座受講により、海外で、一人で対応可能なスキルがどこまで習得できるかは疑問だ。

*****

ここまでシニアの海外旅行市場復活の可能性を(1)から(6)の観点から探ってきた。その結果、近い将来の市場復活の可能性はかなり低いと言わざるを得ない。

実は、ここまで述べた阻害要因とは別に、構造的要因が存在する。これがむしろ重要だ。

根本課題は海外旅行の市場環境が変わったこと

かつて、海外旅行市場の牽引者だったシニア層には、次の共通背景があった。

①海外旅行は退職後の慰労・ご褒美の象徴だった。②欧米は文化的に憧れの地だった。③終身雇用が一般的で、定年退職すると多額の退職金をもらえた。④海外旅行は言葉の問題もあり、旅行代理店のパック旅行を使うのが一般的だった。

これに対して現在は、①退職年齢が後ろ倒しになり、定年後も働き続ける人が増え、退職慰労旅行が減った。②シニア層の世代が変わり、欧米はもはや憧れの地ではなくなった。③終身雇用が崩壊し、給与体系も実績ベースが多くなり、退職時に多額の退職金をもらう機会が減った。④ネットが発達し、旅行代理店を使わず、自分で探索して旅行を計画・予約する人の割合が増えた。

市場がマス市場から多様性市場に変わった

これらの変化をまとめれば、シニアの海外旅行市場は、旅行代理店主導の「マス市場」から、個人主導の「多様性市場」に変わったと言える。

多様性市場とは、多様な価値観をもった人たちが形成する「ミクロ市場の集合体」を言う。04年に上梓した拙著「シニアビジネス」で初めて提唱した概念だ。それから21年が経過し、ようやく海外旅行市場にも波及したのだ。

現在のシニアの海外旅行市場は、65歳などの「年齢」や、退職などの「ライフステージ」ではなく、顧客が求める「価値」で括られる市場と認識すべきだ。その価値が何なのかをいち早く見つけ出すことが、落ち込んだ海外旅行市場を復活させるカギとなる。次回はそのヒントをお伝えする。