高齢者住宅新聞連載 村田裕之の「シニアビジネス相談室」第98回

学会常識や業界常識を破る提案は必ず批判される

糖尿病専門医の山田悟医師(北里大学北里研究所病院)の著書「脂質起動」(サンマーク出版)が注目されています。

これまで当たり前だと思われていた「油(脂質)は太る」「油は身体に悪い」という“常識”をひっくり返す内容だからです。

とりわけ、「脂身の多い肉やバターなどを積極的に摂れ、しかも食事の最初に摂れ、それで健康になる」という主張は、動物性脂肪をなるべく控えるのが正しいと思っていた中高年に衝撃を与えています。

こうした学会常識や業界常識を破るインパクトの強い提案をすると、必ず批判する人が現れます。

常識破りが受け入れられるかどうかはエビデンス次第

しかし、山田氏の著書に説得力があるのは、最新研究を含む世界中の学術論文を出典も明示して引用し、科学的エビデンス(根拠)に基づいて論じているからです。

かつて、私が女性専用フィットネスのカーブスを日本で初めて紹介した際、「運動を始めてから脂肪が燃えるまで20分はかかる。たった30分で成果が得られるのか?」と何度も尋ねられました。

この「運動20分脂肪燃焼説」は当時のフィットネス業界の“常識”でした。しかし、カーブスでは、米国ベイラー大学との共同研究で、30分のプログラムで運動効果が十分あることを確認済でした。

健康効果を訴求するビジネスにはエビデンスが不可欠

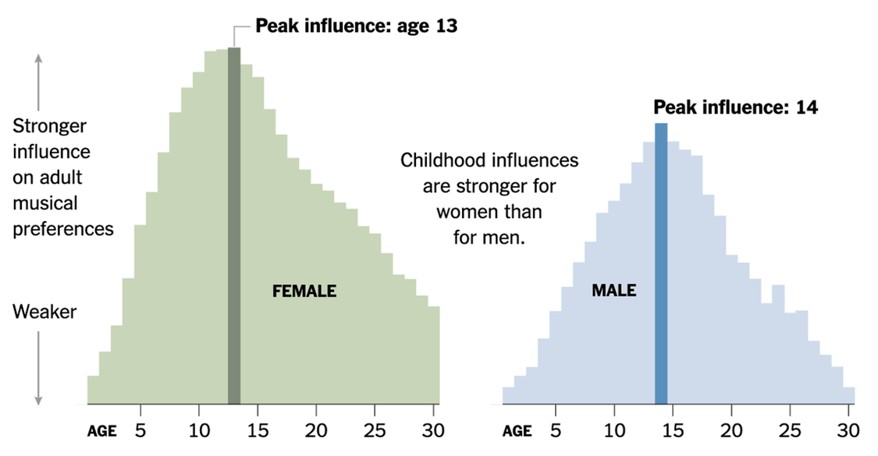

似た例として、東北大学の川島隆太教授が開発した脳トレがあります。

2000年代初頭に川島教授が「大きな声で音読する」「簡単な計算を素早く解く」「手書きでメモを取る」ことが脳活動を活性化することを見つけ、対認知症療法の学習療法や任天堂の脳トレに応用して大ヒットしました。

この時も、BBCやニューヨークタイムズなど世界中の主要メディアから「脳トレは効果がない」などと批判されました。著名な学術雑誌、ネイチャーですら批判記事を書いたものです。

ところが、川島教授が学術論文に掲載されたエビデンスを示して説明すると、批判者たちは「我々が間違っていた」と謝罪したものでした。

「常識破り」が受け入れられる条件は、それを裏付けるしっかりとしたエビデンスの存在です。特に健康訴求ビジネスでは不可欠です。