シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第221回

国内旅行市場でのシニアの動向

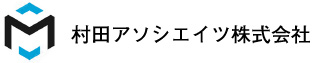

観光庁「令和7年版観光白書」の年代別の国内宿泊旅行経験率(国内旅行をした人の割合)の推移(図1)によれば、19年に比べて24年には、20代以下で62.8%から64.0%と微増している。

一方、30代‐40代で55.1%から54.1%、50代‐60代で48.8%から47.3%とそれぞれ微減だが、ほぼコロナ禍前の水準に戻っていることがわかる。

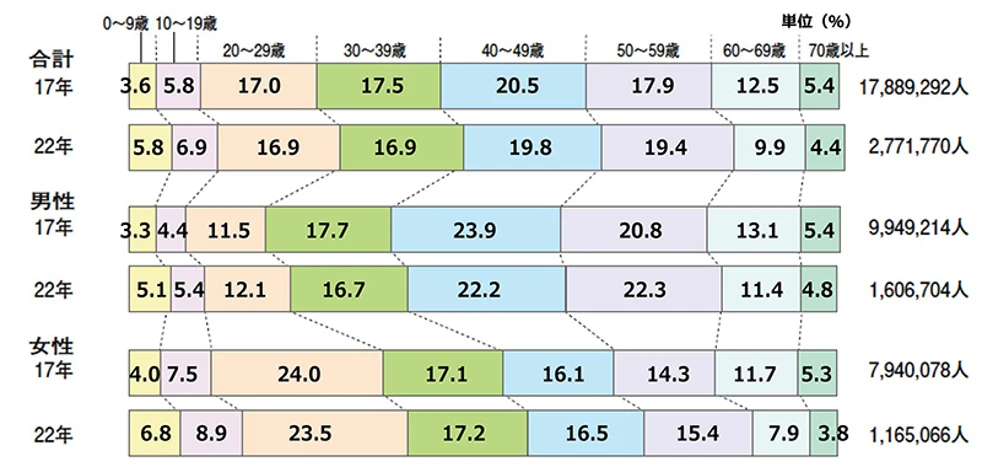

ところが、70代以上では38.6%から30.7%と2割も減少している。この理由として、観光白書は、「自分の健康上の理由で」を一番の理由として挙げている(図2)。

出典:観光庁「令和7年版観光白書」

連載第213回で述べたように、一般に75歳を過ぎると受療率(入院で治療を受ける率)や要介護認定率などが急増する。75歳より高齢の人にとって、長距離の宿泊旅行は敷居が高くなると言えよう。

一方、JTB 2025年(1月~12月)の旅行動向見通しによれば、「家計に余裕がないから」と「旅行費用が高いから」が、国内旅行に行かない理由のトップに挙げられている。これらの選択肢は、なぜか観光白書には入っていない。

また、近年のインバウンド旅行者の増加で、京都などの主要観光地は外国人であふれ、ホテルなどの宿泊費用が高騰している。こうした事情もシニアが宿泊旅行をしない理由となっている。

海外旅行市場でのシニアの動向

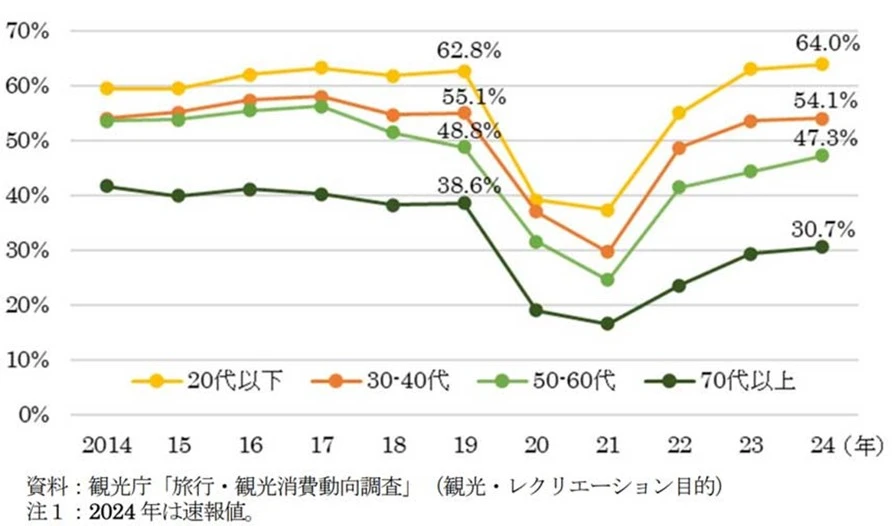

前掲の観光白書によれば、24年の出国日本人数は1,301万人。だが、この数値は19年の2,008万人に比べ64.7% にとどまる。法務省によれば17年と22年の海外旅行者比率を比較すると、最も減少しているのは60代と70代以上の男女だ。

この最大の理由は、円安による旅行費用の高騰だろう。22年3月まで1ドル106円程度だったのが、以降円安となり、25年8月時点で147円程度まで安くなった。

コロナ禍後の航空運賃の急騰に加えて、諸外国でインフレが進み、ホテル代のみならず、滞在時の食費なども円安と合わせると信じられない高価格となった。例えば、東京だと1,200円程度の豚骨ラーメンがニューヨークだと5,000円する、といった具合だ。

一方、コロナ禍以降、多くの国で出入国手続きや現地レストランの利用にスマホが不可欠になっている。日本人の70代のスマホ保有者は8割程度になっているが、保有しているだけで使いこなせていない人も依然多い。

さらに、海外では英語でのやり取りが必須だ。従来団体ツアーの添乗員に任せていた手続きを自分で行う必要が出てきたが、これが不得手な人も多いようだ。

シニアの海外旅行市場 今後の復活の条件は?

国内旅行市場については、すでに多くが論じられているので、本稿ではシニアの海外旅行市場復活の可能性について私見を述べる。

1.物価の低下

90年代以来、30年以上続いたデフレからようやく脱却した日本。欧米の多くの国ではインフレで物価と賃金の上昇が起きているが、日本では物価上昇に賃金上昇が追い付いていないこともあり、デフレに戻ることは考えにくい。

2.航空運賃等の低下

コロナ禍で航空業界での統廃合が進んだ後に航空運賃が急騰し、加えてインフレにより旅行先の宿泊費用も高騰した。コロナ禍前にはLCCの増加で競争が激しくなり、航空運賃も下がっていた。

今後、需要が回復し、競争が激しくなれば、航空運賃や宿泊料金が再び下がる可能性はあるが、その時期はしばらく先になるだろう。

3.円安の是正

22年3月以来、3年強続いている円安の主因は、アメリカがインフレ抑制のために政策金利を急速に引き上げたが、日本が低金利政策を継続したことによる。

だが、日銀がゼロ金利政策をやめて金利が上昇傾向になったこと、トランプ政権による圧力もあり、アメリカが政策金利を下げる可能性が出てきたことなどから、現在の円安は近いうちに多少是正される可能性がある。

ただし、本格的な是正には数年以上かかると思われる。ちなみに22年3月以前は、約25年間に渡り1ドル100円前後だった。長期スパンで見ると、現在の為替レートは1985年のプラザ合意以降で最も円安な状態だ。

上記3条件以外に、シニアのITリテラシー向上、健康状態の向上、バリアフリー環境の改善などによる可能性が考えられる。これらについては、次号で詳細を述べたい。