シルバー産業新聞 連載「半歩先の団塊・シニアビジネス」第217回

特殊詐欺の「アポ電」は固定電話から携帯電話へ

特殊詐欺被害の報道が相変わらず目につく。特に資産持ちだとみられている高齢者をターゲットにした例が増えている。注意したいのは、特殊詐欺のターゲットや手口は日進月歩で変わっている点だ。

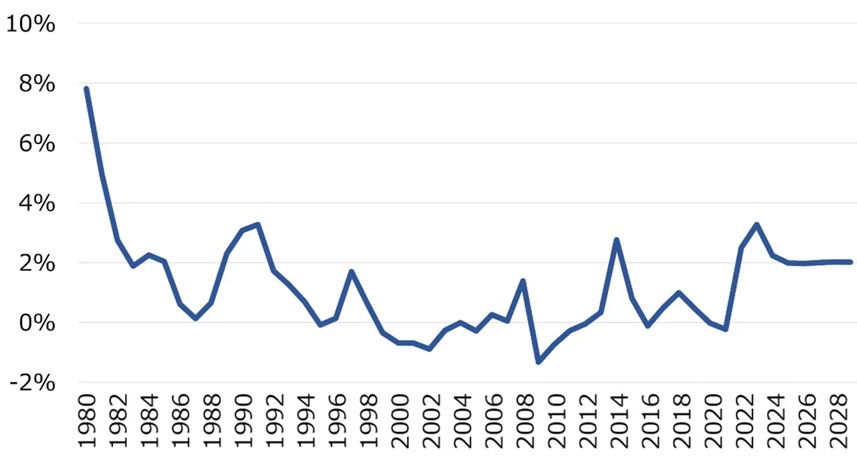

オレオレ詐欺をはじめとする電話を使った特殊詐欺の多くは、これまで固定電話にかかってきていた。ところが、2023年から2024年の1年間で、オレオレ詐欺などで最初にかかってくる通称「アポ電」のスマートフォン・携帯電話への割合が4%から34%に急増している。

固定電話をターゲットにした特殊詐欺が知られるようになり、犯人側がターゲットを変えているためだ。

こうした「アポ電」がかかってきても、基本的に電話に出なければ詐欺に遭うことはない。しかし、様々な事情で電話に出ざるを得ない場合もあるだろう。

その際に電話がかかってきた時点で、不審な電話かどうかが判別できれば、電話に出ることもなく、詐欺に遭う確率は大幅に低くなる。そのための対策を講じた製品やアプリなどが徐々に増えている。

iPhone固有の対策:「不明な発信者を消音」する機能

スマートフォンにおける不審電話対策は、その機種に固有のものと外部アプリによるものがある。日本で保有者が多いiPhone固有の対策としては、「不明な発信者を消音」する機能がある。

iOS 13以降では、「不明な発信者を消音」をオンにすると、知らない人からかかってくる電話をまとめて着信拒否できる。

この機能は、一度も通話したことのない電話番号や、連絡先リストに保存されていない電話番号からの着信を拒否する。

電話番号を使ってテキストメッセージをやり取りしたことがある相手や、メールで電話番号を共有してくれた相手が、その番号からかけてきた電話は通常通りに着信する。

不明な電話番号から電話がかかってきた場合は着信音が鳴らず、そのまま留守番電話につながり、「履歴」リストに表示される。

連絡先リストや「履歴」リストに保存されている相手、音声アシスタントのSiriが提案する相手からかかってくる電話は、着信音が鳴り、メールやテキストメッセージに含まれている電話番号を基に発信者を通知してくれる。

外部アプリで不審電話を識別可能

一方、この方法だと、例えば取材のために「初めて」電話してきたテレビ局や新聞社からの電話番号などが対象になり、取材機会を逸する可能性がある。この問題点を解決してくれるのが外部アプリだ。

日本ではまだ知名度が低いが、日本以外の海外で利用者が多いのが「Whoscall(フーズコール)」というアプリだ。台湾のスタートアップ、走著瞧(ゴーゴールック)が開発した。日本を含む30か国以上でサービス展開しており、累計1億ダウンロードを超えている。

強みはネット詐欺がまだ少なかった2012年設立時から蓄積したデータベースだ。東アジアや東南アジアを中心とした26億件以上の電話番号情報を保有する。特殊詐欺の電話発信国は、これらの地域が多いので、かなり強力と言える。

実際に不審な電話がかかってくると、瞬時に判別して「国際詐欺」「詐欺電話」などの表示をしてくれる(写真)。また、「電力切替 戸建てをターゲット」のように悪質な営業電話も識別してくれるので便利だ。

この機能以外に、ネット上の詐欺手口の情報、ユーザーからの報告など多岐にわたる膨大なデータを人工知能(AI)で分析し、詐欺の可能性がある電話やメールを検出する。データベースの更新は1週間に一度行われる。アプリはiOS、アンドロイド両方で利用できる。

ディープフェイクによるなりすましを判別する機能も

フーズコールと似たアプリにウイルス対策で有名なトレンドマイクロの「Trend Micro Check」がある。提供機能はほぼ同様だが、独自機能として 「ディープフェイクスキャン(ベータ版)」がある。

これはビデオ通話やライブ配信中に、通話の相手がディープフェイクによるなりすましの可能性がある場合に警告を表示するものだ。ビデオ通話を活用した特殊詐欺はまだ少ないが、今後増加が予想されるので、有用な機能と言えよう。

一方、不審電話の識別機能についてはフーズコールの方が、データベース量が多く、一日の長があるようだ。

ネットリテラシーの高くない高齢の親がいる人は、こうしたアプリを親のスマホにインストールすることで、電話を使った特殊詐欺をかなりの確度で防止できることを知ってほしい。